实验室中,标准物质是 “度量衡标尺”,其准确性决定检测结果可信度,而验收常被忽视。若验收走过场,容易因标准物质问题致数据失真。今天,我们就结合实验室的实际操作需求,为大家梳理一份超详细的《标准物质验收操作规程》,帮你把好质量关!

规范标准物质(Reference Material, RM)和认证标准物质(Certified Reference Material, CRM)的验收流程,确保所接收的标准物质数量准确、包装完好、文件齐全、特性量值符合预期要求,从而保证检测和校准工作的有效性。

适用于实验室所有新购入或接收的标准物质的验收工作。

使用部门/申请人员:提出采购需求,并参与验收。

标准物质管理员:负责接收、主导验收流程、记录验收结果及办理入库。

技术负责人/质量负责人:对验收中的异常情况进行处理和审批。

验收工作应在标准物质送达后立即进行,最好由申请人员和管理员共同在场。验收应遵循“先外观、后资料、再核查”的顺序。

(1)核对基本信息:

检查标准物质标签上的名称、编号(CAS号、产品批号) 是否与采购申请和证书一致。

确认 有效期 或 失效日期,确保其在有效期内。对于不安定标准物质,需特别关注其规定的储存条件。

(2)检查包装和物理状态:

气体:检查气瓶压力是否正常。

液体:检查溶液是否澄清透明,有无沉淀、浑浊、变色或异物。观察液体体积是否与标称值相符(如“1 mL/支”)。

固体:检查粉末是否结块、潮解,晶体是否风化、变色。确认称量质量是否与证书上标明的质量相符(如有提供)。

包装完整性:检查安瓿瓶、玻璃瓶、塑料瓶等容器是否有破损、裂纹、封口不严或泄漏现象。对于充惰性气体的物质,检查其密封是否完好。

物理形态和量值:

储存条件符合性:在打开包装前,确认运输过程中的临时储存条件(如冷藏、避光)是否满足要求。

这是验收的核心环节,必须获取并仔细审阅随附的文件。

(1)标准物质证书:

确认是否为有证标准物质,并附有有效的认证证书。

核对证书上的 标准物质名称、批号、浓度/量值、不确定度 是否与订购信息一致。

仔细阅读证书中的 储存条件、使用说明、安全信息 及 定值方法。

特别注意:对于某些非认证标准物质,可能提供的是 检验报告 或 分析证书,其权威性低于CRM,但仍需仔细核查。

(2)其他随附文件:

检查是否有产品目录、安全数据表等。

对于关键性实验或对标准物质质量有疑虑时,可进行技术核查。这并非对标准物质重新定值,而是验证其是否与预期一致。

核查方式:

与旧批号比对:使用新、旧两批标准物质,在相同条件下对同一个稳定样品进行测定,比较结果的一致性。

不同来源交叉验证:使用来自另一家权威供应商的CRM或RM来验证新标准物质。

通过质控样品验证:将新标准物质用于测试一个已知结果的质控样品,看测试结果是否在质控样品的可接受范围内。

仪器性能测试:对于某些标准物质(如仪器校准用),可通过测试其光谱、色谱行为等来判断其是否正常。

(1)验收合格:

所有检查项目均符合要求,则验收通过。

标准物质管理员填写《标准物质验收记录表》,并由参与验收人员签字确认。

及时将标准物质转移至证书规定的指定储存环境(如冰箱、干燥器等),并办理入库登记。

(2)验收不合格:

若发现任何一项不符合要求(如包装破损、证书缺失、物理状态异常、量值可疑等),应立即暂停接收,并视为“不合格品”。

将不合格品隔离存放,并清晰标识。

标准物质管理员立即通知采购部门和申请人员,并向供应商发起查询、退换货流程。同时记录不合格情况。

所有验收活动均需记录。一份完整的《标准物质验收记录表》应包含以下内容:

标准物质名称、编号、批号

供应商信息

接收日期、验收日期

验收项目(包装、标签、物理状态、证书等)及结果

验收结论(合格/不合格)

验收人员签字

备注(如不合格原因、处理措施等)

时效性:验收必须及时,避免因延迟验收导致无法向供应商追责。

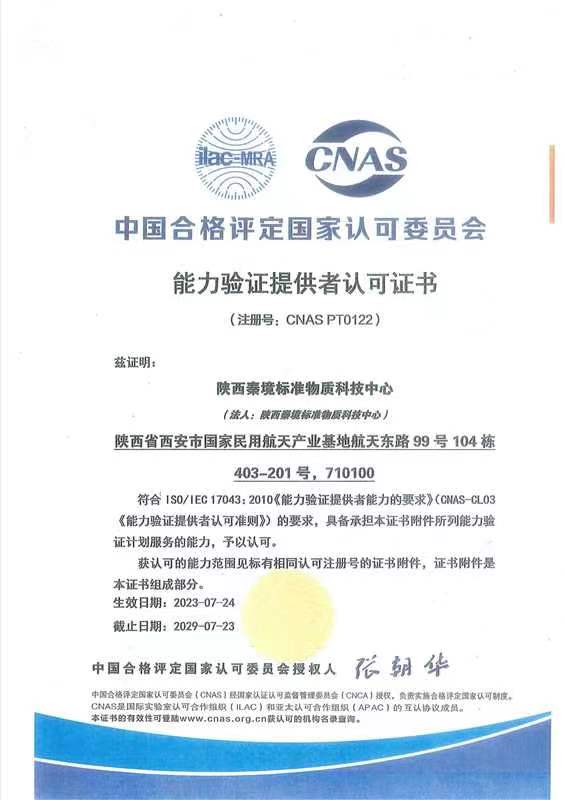

溯源性:确保标准物质附带的信息能够清晰地溯源到国家或国际标准。

安全意识:验收挥发性、剧毒、易燃易爆标准物质时,应在通风橱或指定安全区域进行,并做好个人防护。

文件存档:标准物质证书是重要的技术文件,必须与验收记录一同妥善保管,直至该批标准物质用完或过期后相当长一段时间。

标准物质验收绝非简单的“签收”,而是一个系统性的质量确认过程。严谨的验收不仅是实验室质量管理体系的要求,更是对检测数据准确性负责的体现。通过执行标准化的验收流程,可以最大程度地降低因标准物质问题导致的检测风险,为数据的可靠性与公信力奠定坚实基础。